Maite Vírseda

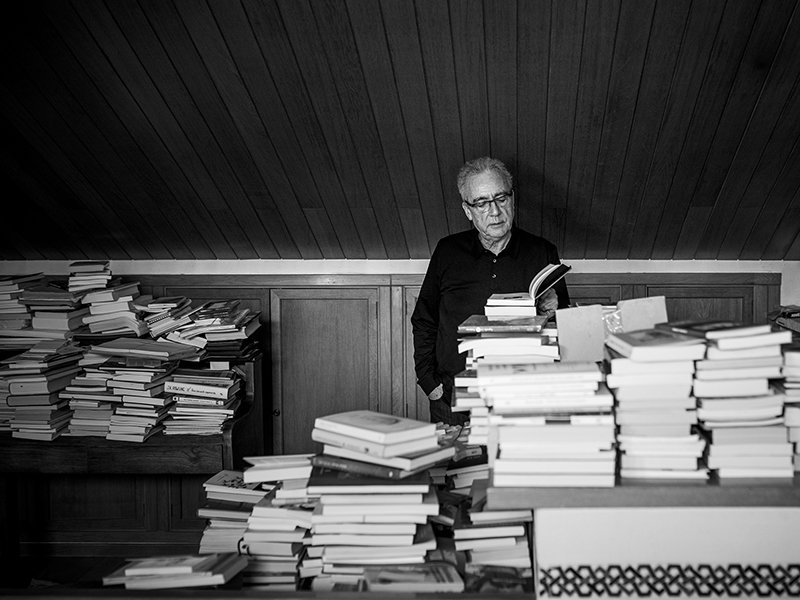

Juan José

Millas García es un escritor y periodista valenciano que nació en enero de

1946. Unos años después, se mudó junto a su familia a Madrid, donde se quedaron

durante gran parte de la vida de Millás. Mientras estudiaba, trabajaba en una

caja de ahorros. No logró finalizar la carrera, abandonándola en el tercer año.

Se acabó dedicando a la lectura y escritura.

Su primera

novela posee características muy originales para estar escrita en siglo XX. Su

segunda obra se titula Cerbero son las

sombras (1975) y le permitió ganar a Millás el premio Sésamo, abriéndole de

esta forma las puertas de la crítica. Años después, en 1977, escribió Visión del ahogado, y en 1981 El jardín vacío de la mano de la

editorial Alfaguara. Su obra más destacable es Papel mojado, donde el escritor se dejó llevar sin pensar en el qué

dirán de los lectores y la crítica. Millás escribió esta divertida novela

policíaca para una editorial juvenil. Hoy en día sigue vendiendo bastantes

ejemplares. Al mismo tiempo, Millás se encontraba trabajando para la prensa, al

igual que hoy en día, que se sigue ganando la vida con el periodismo.

A lo largo de

su trayectoria literaria se puede apreciar la introspección psicológica que

Millás realiza a la hora de escribir. Convierte sucesos del día a día en

historias fantásticas, y crea el articuento, un nuevo género literario

personal. El escritor valenciano es columnista de El País publicando una vez a la semana y causa furor entre los

lectores del diario debido a su forma de ver y opinar sobre la actualidad.

Millás también ha sido reconocido por su compromiso social desde sus comienzos

como periodista. Además de escribir en el periódico, cuenta con una sección en Cadena Ser donde anima a los oyentes a

enviar pequeños relatos sobre palabras aleatorias del diccionario. Es una forma

original de fomentar la lectura y escritura, ya que hoy en día parece estar

quedándose en el olvido. Con estos relatos Millás pretende hacer un

recopilatorio.

Juan José

Millás es uno de los escritores más reconocidos de nuestro país. Posee premios

tan importantes como el Planeta y el Nadal. Ha logrado ser galardonado por su

obra autobiográfica El mundo, donde

cuenta su historia siendo ya casi adolescente queriendo huir de la calle en la

que lleva viviendo toda su vida para poder conocer el mundo y alcanzar sus

metas.

Uno de sus artículos

más conocidos es “No tienen perdón”. Millás se basa en un anuncio de la ONCE

para narrar la importancia de las matemáticas en nuestro día a día. Fue un

anuncio controversial porque un niño soñaba que las matemáticas no existían,

tema que hizo enfadar a algunos matemáticos que defendían que ese anuncio

incrementaría el rechazo a los números por parte de los más pequeños. La ONCE

canceló esta campaña, y Millás se posiciona en contra con el ejemplo de uno de

sus alumnos. Este había soñado que no existía la gramática, y precisamente

enseñando a los niños cómo sería un mundo sin gramática, les demostraba lo

importante que es en nuestras vidas. Lo mismo habría ocurrido con las

matemáticas. Gracias a esto, y con su sello personal, Millás logra convertir un

suceso cotidiano en una divertida anécdota y realizar una crítica a la organización

que canceló la campaña.

En el segundo artículo

a comentar, “Amortización”, Millás cuenta la reflexión que tuvo un día mientras

se cepillaba los dientes. Tuvo un debate interno con los significados de los

términos vibrar y temblar, ya que el escritor creía que su cepillo temblaba. La

imaginación de Millás no tiene límites, está siempre pensando en algo, incluso

en los movimientos que realiza su cepillo eléctrico. Escribe todo un análisis

sobre la utilización de las dos palabras en la sociedad actual y sus

connotaciones. Y todo ello con un vocabulario muy preciso y su toque de ironía

característico.

Y el último artículo

que voy a comentar es “Conversaciones raras”. Como bien dice su nombre, en este

pequeño relato, Millás cuenta una conversación que oyó en la terraza de un bar.

Dos hombres discutían sobre nacionalidades y turbantes turcos. Parecía una

conversación de besugos, en la que en cuanto pudo, Millás dejo de prestar

atención. De nuevo, el escritor parte de una situación cotidiana para

desarrollar todo un ejercicio lleno de juegos de palabras que demuestra su gran

dominio del vocabulario y que pone de manifiesto su gran sentido del humor.