Maite Vírseda

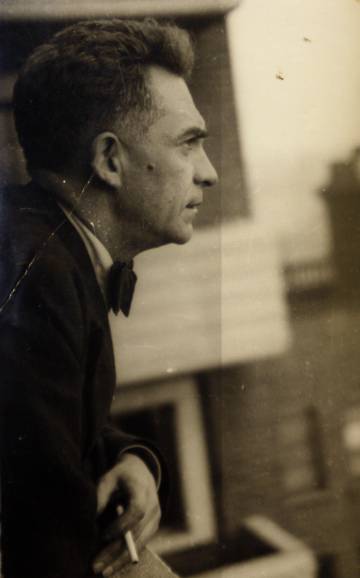

Manuel Chaves

Nogales nació en Sevilla en 1897 y provenía de una familia culta se dedicó al periodismo de la

época republicana. Renovó el periodismo. Fue el director del diario Ahora, un conocido periódico republicano

que ofrecía una nueva percepción del periodismo. Eran publicaciones semanales y baratas, para

que así todo el mundo pudiese permitírselo. Su contenido se basaba en cuentos y

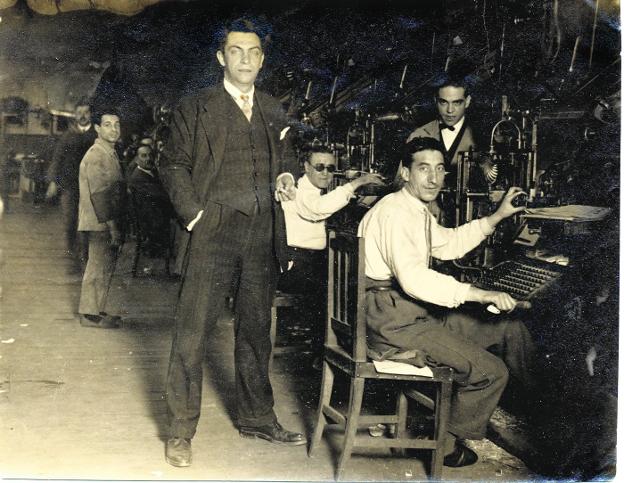

reportajes. Empezó a escribir y publicar

libros en redacciones locales como El

Liberal o El Noticiero Sevillano. Tiempo

después se fue a Madrid, donde fue redactor jefe del Heraldo de Madrid, y además crea un tipo de libros/folletines que

se entregan en cada periódico. Algunos de los reportajes por entregas más

conocidos son: La vuelta a Europa en

avión (1929). Fue una gran novedad. Otro ejemplo es el de Juan Belmonte, matador de toros: uno de

sus libros biográficos. Está narrada por un torero muy famoso que fue un niño

sin recursos que quiere llegar a lo más alto en el mundo del toreo. Este es el

único libro que se siguió editando a lo largo del tiempo. Otro libro: ficción y periodismo, Juan Martínez era

un bailador flamenco en la época en la que la revolución soviética estaba en

Rusia. A partir de las críticas periodísticas Chaves Nogales escribió una

novela con hechos reales.

Él

se convirtió en un prestigiado escritor en Europa. Su libro más importante es A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires

de España. Fue escrito en el 37, reúne pequeñas historias narrando hechos

bárbaros y heroicos. Las barbaridades en ambo bandos de la guerra. La

resurrección de Chaves tuvo lugar en 1940 cuando abandona Francia, ya que el

país estaba en guerra. Escapa a Burdeos donde hay un golpe de Estado. Los

exiliados españoles tienen que huir. Chaves va a Londres, donde publica y

colabora en varios periódicos. Murió en

el 44 y “desapareció”. Se convirtió en un escritor olvidado. Chaves renació con

la polémica sobre la 3ª España. Él fue uno de los que formaban parte de ella.

Andrés Trapiello reivindicó su figura en un libro, donde exageraba sobre el

prólogo de A sangre y fuego. Dentro

de este prólogo, al comienzo habla de cómo se ganaba la vida de forma humilde

redactando en periódicos artículos, novelas y biografías, entre otras cosas. A

su vez, narra las complicaciones que tuvo a la hora de expresar su forma de

pensar, ya que en esa época existía una gran censura dentro de las rotativas.

También comenta los niveles de crueldad y división que había en España en los

tiempos de la Guerra Civil, llegando al punto del que el propio Chaves Nogales

estuvo a punto de ser fusilado debido a su ideología “amenazante” en contra de los

grupos fascistas. El escritor sin necesidad de considerarse alguien

revolucionario, admite que llegó a serlo gracias a la visibilidad que le

ofrecía trabajar en uno de los periódicos más famosos del momento, declarando

cómo estaba en total desacuerdo con los múltiples asesinatos que se estaban

cometiendo, tanto de un bando como de otro.

Chaves Nogales decidió abandonar su

puesto de trabajo e irse de España en el momento en el que se dio cuenta que no

se podía hacer nada provecho en ese país que no fuese ayudar a que subiese el

número de muertos debido a la guerra, por lo que acabó en un hotel de París

narrando todas sus vivencias y emociones ante los últimos acontecimientos que

tanto cambiarían la España de los años próximos. A lo largo del prólogo, el

escritor permite percibir al lector el tono melancólico y doloroso con el que

escribe estas memorias, enumerando en varias ocasiones la cantidad de muertes y

sangre innecesaria que se han derramado por parte de ciudadanos inocentes. Una

de las cosas que más le duele a Chaves Nogales es lo difícil que es cambiar la

situación, o que al menos, mejore un poco.

Dentro de la

obra periodística de Chaves, se encuentra una entrevista titulada “¿Habrá

fascismo en España?”, en la cual habla con el doctor Goebbels, el ministro de

propaganda del Reich. Con la ayuda de sus discursos fue capaz de convencer a

gran parte de la población alemana que a la crisis que estaban viviendo en ese

momento (1933) solo podía ponerle punto y final Adolf Hitler. De este modo

comenzó a gobernar el partido nazi. Goebbels fue nombrado ministro de Propaganda,

y fue el encargado de crear la propaganda moderna. Dentro de la entrevista

realizada por Chaves Nogales, se puede apreciar un título llamativo, captando

de esta forma la atención del lector. El subtítulo deja claro lo exclusiva que

es la hazaña de lograr hablar con el individuo. A lo largo de la entrevista,

Chaves Nogales se salta en todo momento las contradicciones y escribe las

respuestas del entrevistado en un sentido literal, sin ningún tipo de

interrupción. Se pueden apreciar toques irónicos a la hora de describir al

entrevistado, que se trata de un personaje con rencor debido a las burlas que recibió

en su pasado. Goebbels era redactor del Angriff,

el órgano de prensa del nacional socialismo, el cual era un periódico que con

su artículo provocaba conmoción en sus lectores.

Además, Chaves Nogales realiza

un retrato del personaje advirtiendo al público de lo peligroso que puede

llegar a ser, tratando de emitir una señal de alarma. En ese momento, el

antisemitismo estaba instalado en Alemania, siendo los judíos perseguidos en

todo momento por los nazis. Goebbels cuenta el interés que tiene en retener

como rehenes a los judíos que no sean capaces de huir del país. También hace una referencia la propaganda del

partido, asegurando que solo harán que se sepa la verdad, cuando en realidad el

redactor se dedicaba a falsificar la verdad que predicaba pero niega ese hecho.